- Login

- ESPACE UTILISATEUR

- HELLA PARTNER WORLD

- HELLA TECH WORLD

- Français

Sources lumineuses

50 % des automobilistes se sentent stressés lorsque la visibilité est mauvaise [1]. Un bon éclairage de la chaussée peut aider à y remédier, car disposer d'une bonne lumière constitue le meilleur système de visibilité nocturne. Depuis que l'automobile existe, HELLA pose les jalons de l'innovation et joue un rôle novateur dans les produits et systèmes d'éclairage. Notre objectif est d'améliorer le confort de conduite et la sécurité. L'allure stylée des produits d'éclairage HELLA confère un design propre aux véhicules et leur offre un meilleur positionnement sur le marché. Découvrez en plus concernant l'éclairage, notre cœur de métier, et renseignez-vous sur nos différentes gammes de produits.

[1] Frost & Sullivan

HALOGENE

Les lampes halogènes sont utilisées pour l'éclairage des véhicules depuis le début des années soixante. Elles assurent depuis lors toutes les fonctions d'éclairage principales au moyen d'un système de réflexion ou de projection. Contrairement aux lampes à incandescence simples, les lampes halogènes sont plus efficaces et ont une durée de vie plus longue. L'ampoule en verre d'une lampe à incandescence halogène abrite un filament en tungstène en contact avec un mélange gazeux contenant des composants halogénés. Le bulbe en verre est rempli d'un gaz qui permet aux particules de tungstène de se redéposer sur le filament après volatilisation pour permettre la diffusion de la lumière dans l'ampoule. Le filament peut ainsi être porté à une température plus élevée, ce qui se traduit par un meilleur rendement lumineux. Outre les systèmes de réflexion halogène, les projecteurs peuvent également être équipés d'un système de projection bi-halogène. Ces systèmes produisent l'éclairage des feux de croisement et de route à partir d'un seul module de projection. L'utilisation d'un occulteur mobile permet de basculer mécaniquement entre les deux fonctions d'éclairage. En position levée, l'occulteur produit la coupure clair-obscur prédéfinie pour l'éclairage des feux de croisement. En position baissée, il déclenche l'éclairage des feux de route.

XENON

Les projecteurs au xénon aident à sauver des vies. Si tous les véhicules circulant sur les routes allemandes étaient équipés de projecteurs au xénon, le nombre d'accidents de la circulation de nuit serait divisé par deux. Le nombre de morts sur les routes diminuerait lui aussi de 18 % [1]. Malgré ces avantages, plus de la moitié de la population allemande demeure insuffisamment informée sur ce système de projecteurs et quasiment la moitié d'entre elle est incapable de citer le moindre avantage offert par les projecteurs au xénon. A l'opposé, nombreux sont les propriétaires satisfaits de posséder un véhicule équipé de ce système (96 %) [2]. Pour émettre de la lumière, les projecteurs au xénon fonctionnent suivant le principe de la décharge de gaz. La tension élevée de 20 000 volts nécessaire pour enflammer le gaz xénon est produite par un module électronique (ballast).

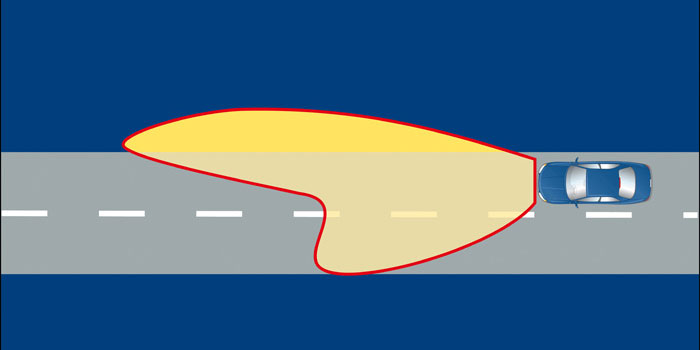

Dans le cas des projecteurs bi-xénon, l'éclairage route et code est assuré par un module de projection. L'utilisation d'un occulteur mobile dans le projecteur permet de commuter mécaniquement les répartitions lumineuses des fonctions code et route. Ceci permet de conserver une couleur et une intensité lumineuse identique de sorte à offrir un niveau d'éclairage constant pour l'œil humain. Comparé aux feux de croisement d'un projecteur halogène, les feux de croisement au xénon produisent un spectre de lumière plus large et plus clair caractéristique. Les feux de route ont une portée d'éclairage nettement plus importante et éclairent mieux les bords de la route. Sur les projecteurs au xénon, le réglage automatique ou dynamique de la portée assure un réglage toujours correct des projecteurs indépendamment de la charge, du freinage ou de l'accélération du véhicule. Des capteurs d'essieux inductifs ou magnétorésistifs enregistrent l'état de charge du véhicule. Des servomoteurs corrigent la position des projecteurs. Dans le cas du réglage dynamique de la portée des phares, la vitesse du véhicule est traitée par le signal de tachymètre. Les manœuvres d'accélération et de freinage peuvent ainsi être équilibrées rapidement. Le système xénon complet est également doté d'un système lave-projecteurs. Celui-ci veille à ce que la lentille des projecteurs soit maintenue propre de sorte à diriger la lumière xénon sur la route et à éviter l'éblouissement des véhicules arrivant en sens inverse. L'éclairage de virage dynamique a été introduit en 2003 pour améliorer et élargir le champ de vision du conducteur. Avec ce système, les modules d'éclairage pivotent en fonction de l'angle de braquage. Ce développement a été suivi d'une autre étape en 2005 avec le système d’éclairage frontal adaptatif (AFS). Basé sur le module VarioX, la répartition lumineuse des projecteurs s'adapte automatiquement à la situation de conduite en fonction de la vitesse et de l'angle de braquage. Un système de projecteurs équipés de capteurs caméra a été introduit pour la première fois en 2009 pour accéder aux données internes au véhicule mais aussi pour lire les données relatives à l'environnement du véhicule. Grâce à la coupure clair-obscur adaptative (aHDG) ainsi créée, le cône lumineux de chaque projecteur est dirigé de telle façon qu'il s'arrête juste devant les autres véhicules. L'éclairage route sans éblouissement est un pas de plus en avant. Ce système exclut automatiquement de la répartition de l'éclairage route les zones de l'espace de circulation susceptibles de gêner les autres usagers.

LED

Innovation révolutionnaire dans le domaine de l'éclairage automobile, les projecteurs à LED marquent l'apogée d'un développement rapide que la technologie à LED a suivi depuis l'introduction des premières fonctions d'éclairage au début des années 90 avec le troisième feu stop.

Les projecteurs à LED actuels équipent encore principalement les modèles haut de gamme en raison de leur complexité et de leur prix encore supérieur à celui des technologies classiques. Le débat sur la réduction des émissions de CO2 mené sur le plan politique, économique et technologique contraint cependant à introduire sur le marché des éclairages économes également sur les segments à gros volumes de vente. Les projecteurs à LED offrent ici le potentiel nécessaire. En effet, ils présentent non seulement des intérêts sur le plan écologique, mais offrent aussi au conducteur une conduite confortable du fait qu'ils reproduisent une lumière proche de la lumière naturelle. Les LED offrent, en outre, un fort potentiel en termes de design et permettent à la marque d'apporter une touche personnelle à son véhicule, par exemple en combinant des LED à différents optiques. Pour générer les fonctions d'éclairage, les LED utilisent un semi-conducteur qui, sous une stimulation électrique, émet de la lumière. Les différentes répartitions lumineuses sont produites par divers modules optiques mis en cohérence. Dans le projecteur à LED, la lumière est répartie de manière ciblée au moyen d'optiques de forme libre de manière à générer la répartition lumineuse souhaitée. La bonne gestion thermique des différents éléments optiques constitue ici une condition sine qua non. Etant donné que la LED ne transforme en énergie lumineuse utile qu'environ 10 % de l'électricité qu'elle consomme, la puissance dissipée par les LED doit être évacuée au mieux de la puce LED vers l'extérieur. Jusqu'à présent, les LED étaient essentiellement utilisées pour assurer les fonctions d'éclairage principales (feux de croisement et feux de route) des projecteurs 100 % LED proposés sur le marché. A l'avenir, les projecteurs à LED pourront eux aussi bénéficier de la dynamique élevée issue du développement des fonctions d'éclairage adaptative. Le premier projecteur 100 % LED avec fonctions AFS mis au point par HELLA montre d'ores et déjà les possibilités d'application offertes. Les développeurs vont donc poursuivre dans cette voie de sorte que les projecteurs à LED puissent offrir le même niveau de fonctionnalités que les projecteurs au xénon actuels. Une autre tendance se dessine au sujet des projecteurs à LED : l'optimisation de la consommation énergétique. Ce système s'appelle « EcoLED » et offre en outre une meilleure maîtrise des coûts. Les performances d'éclairage des EcoLED dépassent celles des projecteurs halogènes actuels.

Systèmes d'éclairage

Un des premiers systèmes d'aide à la conduite basés sur l'éclairage fut l'éclairage de virage dynamique, introduit pour la première fois en 2003. Avec ce système, les modules d'éclairage pivotent en fonction de l'angle de braquage. Le champ de vision dans les virages s'en trouve quasiment doublé.

Le système d'éclairage frontal adaptatif (AFS) est une version plus aboutie de l'éclairage de virage dynamique. Ici, outre l'angle de braquage, le système utilise également la vitesse comme paramètre pour l'éclairage de la chaussée. A partir de ces données internes au véhicule, différentes répartitions lumineuses - par exemple pour l’éclairage « ville » ou « routes départementales », l'éclairage « mauvais temps » ou « autoroute » - peuvent être générées à l'aide du cylindre du module VarioX.

Le développement de la coupure clair-obscur adaptative (aHDG) est un pas de plus en avant. Pour générer les répartitions lumineuses, le système fait ici appel à des données propres à l'environnement du véhicule. Une caméra détecte les véhicules circulant en sens inverse et devant et, à l'aide d'un moteur pas à pas, le cylindre du module VarioX est pivoté dans la position requise en quelques millisecondes. De cette manière, le cône lumineux s'arrête toujours juste devant les véhicules circulant en sens inverse ou juste derrière les véhicules circulant devant.

Grâce à l'éclairage route sans éblouissement, l'automobiliste peut rouler en permanence avec ses feux de route allumés. Si la caméra détecte d'autres usagers de la route, ceux-ci sont « épargnés » par la répartition lumineuse de l'éclairage route.

Les LED offrent désormais la possibilité inverse. Etant donné qu'elles peuvent être commandées individuellement, il est possible d'éclairer des objets de façon ciblée, par exemple des enfants jouant au bord de la route. De cette façon, le système attire l'attention du conducteur suffisamment tôt sur ces sources de danger, lui permettant ainsi de réagir plus vite.

Le système d'éclairage frontal adaptatif (AFS, Adaptive Frontlighting System)

Veuillez cliquer ici pour démarrer la galerie de photos.

Veuillez cliquer ici pour démarrer la galerie de photos.

Les feux de croisement représentent seulement un compromis de toutes les répartitions lumineuses partielles. Avec le système d'éclairage frontal adaptatif, Hella a donc mis au point un système d'éclairage dynamique qui permet le meilleur éclairage possible de la chaussée en fonction de la vitesse et de l'angle de braquage. La mise en oeuvre de ce système requiert un module de projection VarioX doté d'un cylindre rotatif entre la source lumineuse et la lentille. La particularité du cylindre réside dans le fait qu'il possède, d'une part, différents contours et qu'il peut, d'autre part, tourner autour de son propre axe longitudinal. Un moteur pas à pas fait pivoter le cylindre dans la position requise en l'espace de quelques millisecondes ;

Avec l'éclairage « ville », qui est activé à des vitesses allant jusqu'à 55 km/h, la coupure clair-obscur horizontale empêche l'éblouissement des autres usagers de la route. L'éclairage de champ proche du véhicule permet également de détecter suffisamment tôt les piétons au bord de la route.

Entre 55 et 100 km/h, c'est l'éclairage « routes départementales » qui est activé, comparable à la répartition lumineuse classique des feux de croisement. Le module VarioX génère une répartition lumineuse asymétrique, ce qui permet d'éviter tout éblouissement des véhicules circulant en sens inverse. La coupure clair-obscur est relevée afin de mieux éclairer le bord gauche de la chaussée et d'obtenir une plus grande portée.

Au-delà de 100 km/h, c'est l'éclairage « autoroute » qui est activé. La portée de la répartition lumineuse est adaptée à de grands rayons de virage lorsque la vitesse est élevée.

L'éclairage route de l'AFS correspond aux feux de route classiques. Aucune suppression de l'éblouissement des autres usagers de la route n'est ici nécessaire.

L'éclairage de virage dynamique fait également partie intégrante du système d'éclairage frontal adaptatif. En fonction du braquage du volant, les projecteurs pivotent jusqu'à 15 degrés et permettent un éclairage optimal du virage.

Avec l'éclairage « mauvais temps », le système produit une dispersion plus large de la lumière, ce qui permet d'améliorer la visibilité en cas de pluie, de brouillard ou de neige. Mais pour également diminuer l'auto-éblouissement, l'éclairage de longue portée est réduit.

La coupure clair-obscur adaptative

Cette technique est une version perfectionnée du système AFS à répartitions lumineuses statiques combiné à une caméra et à un traitement d'images correspondant.

La coupure clair-obscur adaptative (aHDG) constitue un premier pas sur le chemin de sa mise en œuvre :

A l'aide d'une caméra placée sur le pare-brise, les véhicules circulant devant et arrivant en sens inverse sont détectés et les projecteurs sont commandés de telle façon que le cône lumineux s'arrête juste devant les autres véhicules. La portée des feux de croisement, d'environ 65 m actuellement, peut de ce fait être augmentée jusqu'à 200 m (ligne 3 Lux). Si la voie est libre, le système bascule en feux de route, si bien qu'une visibilité optimale est tout le temps garantie au conducteur. Les informations d'inclinaison verticale des objets concernés situés dans le champ de vision de la caméra renseignent également sur la topographie du parcours, permettant ainsi d'améliorer davantage l'éclairage sur les terrains dénivelés ou irréguliers. Le réglage de la portée possible des projecteurs est basé sur le contrôle du niveau d'éblouissement des autres usagers de la route. Ceci exclut tout éblouissement gênant et garantit la répartition lumineuse optimale de l'éclairage code.

La coupure clair-obscur verticale

L'objectif des feux de croisement est d'offrir au conducteur la meilleure visibilité possible, sans toutefois éblouir les autres usagers de la route. Mais bien souvent ils ne suffisent pas, en particulier à vitesses relativement élevées et sur des tracés non rectilignes. Néanmoins, nombreux sont les automobilistes à ne pas utiliser les feux de route, car ils craignent de ne pas pouvoir réagir suffisamment tôt en présence de véhicules arrivant en sens inverse et d'éblouir ainsi d'autres usagers de la route.

L'éclairage route sans éblouissement est basé sur le principe des feux de route allumés en permanence, mais qui empêchent cependant tout éblouissement des autres usagers de la route.

Le système, composé d'une caméra frontale, d'un logiciel performant et d'une technologie d'éclairage intelligente, exclut automatiquement de la répartition de l'éclairage route les zones de circulation susceptibles de gêner les autres usagers. Cela permet d'augmenter sensiblement l'utilisation des feux de route de nuit.

Lorsque, dans l'espace de circulation, la caméra détecte des usagers de la route menacés d'éblouissement, la zone dans laquelle se trouve le véhicule détecté par la caméra est automatiquement exclue de la répartition lumineuse de l'éclairage route. Ce secteur « masqué » peut même suivre de façon dynamique l'usager de la route détecté. La zone située directement devant le véhicule est éclairée en permanence par une répartition lumineuse standard, comparable au niveau actuel de l'éclairage code. La luminosité de la zone variable située au-delà de la coupure clair-obscur peut être adaptée localement. Il est possible de réaliser l'éclairage route sans éblouissement à l'aide d'une enveloppe spéciale du cylindre rotatif dans le module de projection VarioX. Sur la base du traitement d'images et grâce aux réglages intelligents du module VarioX, les véhicules arrivant en sens inverse ne sont pas inclus dans la répartition lumineuse de l'éclairage route du fait de la suppression des zones critiques en matière d'éblouissement. Pour le conducteur, la répartition de l'éclairage route reste inchangée, la visibilité est donc considérablement améliorée par rapport aux systèmes classiques.